アマチュアのホルン奏者の方との実習レッスンもだいぶ進んでまいりましたが、ブログの更新はちょっと滞っております・・・。今回も生徒さんの許可を得た上で、4回目の実習レッスンの様子を紹介していきたいと思います。

前回の様子はこちら↓↓

今日はいまさらなんですけど、楽器の持ち方を見てもらうことってできますか?

はい、もちろんです。

どんな風に持ちたいとかってありますか?

これまでのレッスンで、だいぶ吹けるようにはなってきたんですけど、たぶん練習不足なんだと思うんですけど、しばらく吹いているとだんだん楽器が支えられなくなってきて…

もう少し、楽に持ちたいというか、ずっと持っていても疲れない持ち方というか、それを知りたいです。

なるほど、そうだったんですね。

では今日は楽器の持ち方について探究してみましょうか。

ということで、今回は「できるだけ楽に、長時間楽器を構えていたい」ということを生徒さんの望むことととらえ、一緒に探究していくことにしました。

|「腕」ってどんな構造になっているの?

楽器って腕で持ち上げると思うんですけど、まず腕について一緒に確認していきましょうか。

ちなみに、腕の付け根ってどのあたりだと思いますか?

え、付け根ですか??

うーん、(肩のあたりを指して)このあたりですかね?

…と思いますよね。私もそうだと思っていたんですけど、身体の軸とのつながりを考えると、実はここなんです。

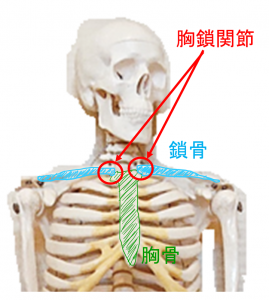

胸骨(きょうこつ)という骨と鎖骨(さこつ)の関節なので、「胸鎖関節」とよばれています。

えっ、こんなところが腕の付け根なんですか!!??

そうなんですよ。びっくりですよね。

試しに、この胸鎖関節のあたりを触りながら、腕を動かしてみてください。

はい…えっと、胸鎖関節を触りながら、腕を動かしてみる、と。

あ、確かにここも動いてる…

じゃちょっとここで、腕がどうやって身体の軸と繋がっているのか、図で確認してみましょうか。

下の図で、青いところが「軸骨格」とよばれている部分です。

で、次の図の青い部分が「腕」とよばれる部分です。

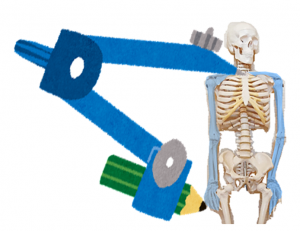

では、円を描く道具のコンパスを思い出してもらって、この胸鎖関節がコンパスの針で、自分の手の先が鉛筆の先だと思って、腕を長く使って楽器を持ち上げてみてください。

ほぉ、なるほど・・・。確かに楽に持ち上がるような気がします

そうしたら、もうちょっと助けてくれることがあるので、紹介しておきますね。

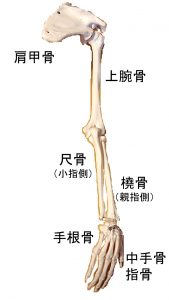

さっき「腕の付け根は胸鎖関節」という説明をしたのですが、もうちょっと詳しく見てみると、軸骨格から腕にたどり着くためには、鎖骨や肩甲骨を介する必要があるので、腕を動かそうとしたときに、肩甲骨も一緒に動くことができるんだ、と思うと可動域が広がるんです。

※補足

上腕骨は肩甲骨と肩関節をつくっており、その肩甲骨が鎖骨と肩鎖関節をつくり、さらに鎖骨が軸骨格でもある胸骨と胸鎖関節をつくっている、というように、上腕骨から軸骨格にたどりつくためには、肩甲骨や鎖骨を介さないといけないということが分かります。したがって、軸骨格を中心として考えてみると、腕の付け根は胸骨と鎖骨でつくられる胸鎖関節であり、鎖骨と肩甲骨が、肩や腕の動きの土台となると考えることができます。

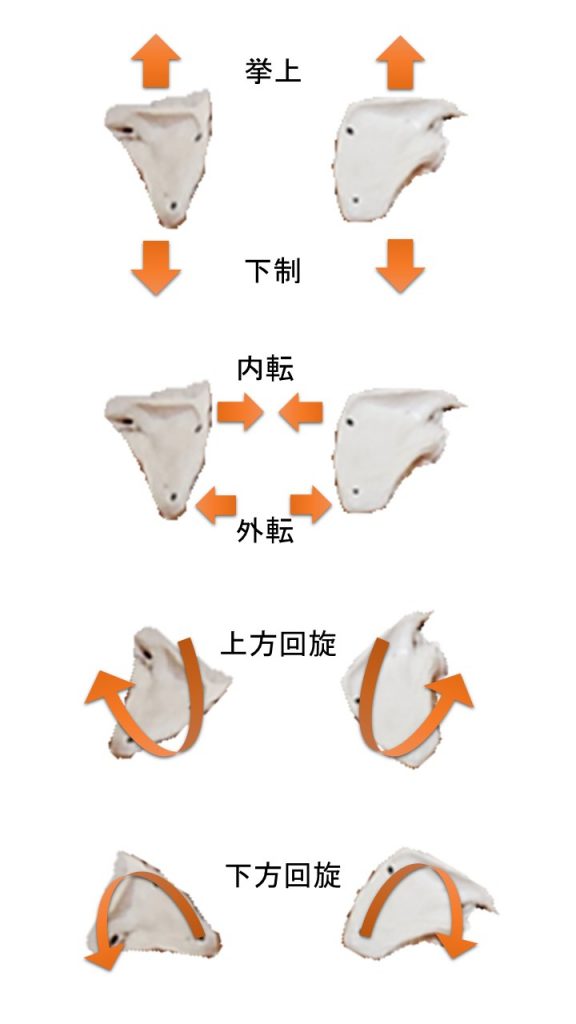

で、この肩甲骨なんですけど、めちゃくちゃ良く動くんですよ。ちょっと試してみましょうか。

もし良かったらでいいんですけど、私の肩甲骨を触ってもらってもよいですか?

は、はい。・・・このへんですか?

はい、そこで大丈夫です。そうしたら、これから私が腕を思いっきり動かしまくるので、ずっと肩甲骨を触り続けようとしてもらってもよいですか?

はい、いきますよ!

(私が大きく前後左右上下に腕を振り回しまくる)

おお、結構たくさん動きますね。こんな動くんですか?!

そうなんですよ。もしよかったら、逆も試してみますか?

はい、お願いします。

(生徒さんが 大きく前後左右上下に腕を振り回しまくる)

実際やってみると、肩甲骨って結構動くものなんですね。

そうそう、だから肩甲骨も腕と一緒に動いているって思ってみると、軸から考えたとき肩甲骨の先に腕があるので、土台が自由に動ける分、ものすごくダイナミックに腕を使うことができるんですよ。

あとは、背中側には大きな筋肉があるので、腕だけで楽器を持ちあげようとするのではなくて、背中全体を使って楽器を持ちあげてみようと考えてみると、結構楽になるかなと思います。

余談ですが、昔ジム通いをしたときに、大きな筋肉を鍛えると代謝がよくなって痩せやすくなるとトレーナーに言われて、広背筋めっちゃ鍛えさせられました(笑)

そ、そうなんですね・・・(苦笑)

・・・余計な話をすみません。

では、今までお伝えしたことを意識して、1回楽器を持っていただいてもいいですか?

で、その前に、いったん頭の位置と、頭が動けて、体全体がついていく、ということを思い出してみましょうか。

はい、やってみます!

頭が動けて、体全体がついてきて・・・

腕の付け根は胸鎖関節で、肩甲骨もたくさん動くことができて、背中にある大きな筋肉が助けてくれる・・・

で、楽器をもちあげてみる。っと。

(楽器を持ちあげてみる)

あ、楽ですね!これいいかもしれない。

ちょっとこれでしばらく練習してみてもいいですか?

はい。どうぞどうぞ!

|長時間でも楽に持ち続けるためには?

だいぶいい感じで持てるんですけど、しばらく吹いていると、やっぱり上腕と首が少し痛くなってくる感じがあって、長い間持っていたときにできるか心配です。

筋力を鍛えないとダメですかね・・・

なるほど。確かに筋力はあるかもしれないですけど、もう少し助けてくれるものがないか、ちょっとだけ探してみましょう。

まず、楽器を下ろしている状態から、いつも通りに構えてみてもらってもよいですか?

(楽器を構えてみる)

では、今やったことを分解して考えてみましょうか。

膝の上に置いてある楽器を、顔の高さまで持ってくるときには、どんな操作をしているでしょうか?

え、、どんな操作・・・・

ちょっとわかりづらかったですかね、、

とりあえず、まず楽器を両手で握って、肘を曲げて持ち上げて・・・という感じで考えてみるとどうでしょうか?

なるほど。

それだと、楽器を両手で握って、肘を曲げて・・・だけじゃなくて、腕を回して前にもってきて??、構える??って感じかな。

いいですねぇ!

じゃ「頭が動けて、体全体がついていきながら、楽器を両手で握って、肘を曲げると同時に、肩関節から腕を回すようにして前に持ってきて、マウスピースが口元にやってくる」と唱えながら、楽器を構えてみましょうか?

了解です。

頭が動けて、体全体がついていきながら…

楽器を両手で握って…

肘を曲げると同時に、肩関節から腕を回すようにして前に持ってきて…

マウスピースが口元にやってくる…

っと。

構えてみて、何か気づいたことはありますか?

結構ラクです。あと、思ったよりいろんなところを使ってるんですね、、

でもやっぱり、長時間持っていると辛くなってくるんじゃないかと不安になります。

そうそう、できるだけ1か所じゃなくて、からだ全体にはたらいてもらえると、どこかだけに頑張ってもらわなくて済む分、疲れにくくはなるかな、と思いますよ。

ちなみに、楽器を持つとき、右手と左手、どちらにより重みをかけているとかってありますか?

(生徒さん、改めて楽器を持ってみる)

えっと、右ですかねぇ。

もし演奏上問題がないようであれば、楽器の重さを、左右同じくらいに分散させて支えてあげると考えて持っていることってできますか?

はい。ちょっとやってみます。

・・・・えっ、何か新鮮です、、

では、ちょっと新鮮ついでに、一回楽器をメロフォン持ちして頂いてもよいでしょうか?

うわっ、新鮮。そして、ラク!

でも違和感・・・。

まあ、本来の持ち方ではないですから、違和感はあると思いますよ。

でも、楽器の重さをいろんな持ち方で感じてみると、また新しい気付きもあったりするかなと思って提案してみました。

それで、もう1回普通の持ち方で、楽器を構えてみて頂いてもよいですか?

はい。

何か、さっきよりも全体で支えられている気がします。

そうしたら、背中にも大きな筋肉があって、その筋肉たちがみんなで一緒に楽器の重さを支えてくれてると思い続けながら、しばらく吹いてみてください。

はい、ちょっとやってみます!

|腕の使い方が変わると、呼吸も変わる??

だいぶいい感じなのですが、やっぱり曲をしばらく吹いていると少し辛くなってきます。

さっき気になっていた上腕とか首あたりですか?

はい、そうですね、なんかちょっと違和感が出てくるというか・・・

では、もう1回長めのフレーズを吹いてみていただけますか?

はい。

(ゆったりめの美しいメロディーを演奏されていました)

では、いったん楽器を下ろしてもらって、もう1度構えてほしいのですが、肘を持ち上げるときに、「肩甲骨も一緒に動かしてあげることができる」と思って構えて、その後吹いて頂いてもよいですか? 肩甲骨ごと左腕は前の方に、右腕は後ろの方に動くことができる、みたいなイメージで・・・

・・・とこのようにお伝えしたのは、演奏していると、だんだん肘が外側に広がっていくと同時に、胸を開くような動き(左右の肩甲骨どうしが近づいていく→肩甲骨の内転)が顕著に表れており、その結果、しばらくすると肩甲骨が固定されて、背中全体が固まっているように見えたので、もう一度肩甲骨の動きに注目してみて欲しかったからです。

(ちょっといろいろ吹いてみる)

あ、 背中や肩甲骨が使えると思うと、息が吸いやすくなりますね!

吹きはじめも、今までより素直に吹けます!音もよい感じです!!

まだしばらく吹いていると崩れてくるけれど、慣れてくればもっとできそうです。

実際、吹いている時の様子を見ていると、それまであった肘が広がっていく動きが減ると同時に、背中側が呼吸や音楽の流れに応じて、とても自由に動いているように見えました。

お、いい感じですね。

今日やったことは、使えそうですか?

はい!そんなに頑張らなくても出るんだなと言う感じがするし、今は息が入りやすすぎて、吹きすぎちゃう感じです。

今まで以上にエネルギーが必要ではないので、かなり使えそうです。ありがとうございました!

結果として、腕が自由に動ける状態は、軸骨格が自由に動ける状態でもあり、呼吸に関する骨格や筋肉も自由に動きやすい状態をつくることにもつながるので、この生徒さんのように「楽に持ちたい」という欲求が「楽に息が入る」ということにつながったのだと思います。もともとの臨みとは少し違うところに執着したかもしれませんが、生徒さんが満足そうだったので、ほっとしました。

《生徒さんの感想から》

レッスンを受けて4回目にもなるとからだがだんだん柔らかくなって使えるところが増えてきたように感じています。 今日は楽器の構え方を見ていただきましたが、吹きはじめの数フレーズ分は気持ち良くても、それがまだ持たせられる筋力や集中力がないのが歯がゆいです。教わったことが小慣れたらもっときれいな音で吹ける気がしていてリハビリをがんばりたいも思いました。

こんにちは。

いきなりのご連絡申し訳ございません。

千葉にある高校で理科教員をしております。

noteに投稿されております化学の基本法則がとても分かりやすく、自身の授業でも画像等を使用したいのですが、大丈夫でしょうか。

お返事遅くなりすみません。画像はどうぞご利用ください。